Fermarsi a guardare una pubblicità oggi sembra quasi un atto rivoluzionario. E forse lo è anche parlare di “pubblicità”. Gli utenti sono frammentati, sono soli davanti ai contenuti sponsorizzati dei social e quello che guardano non è contemporaneamente visto dai vicini più prossimi.

Il target è di massa, è geograficamente circoscritto, studiato a puntino; mentre il contenuto pubblicitario è ormai mercificato, trattato anche lui come una moneta di scambio: “guardami, terrò traccia del tempo che hai trascorso a fissarmi e infine, cliccami”.

Se guardiamo all’etimologia del termine “pubblicità” nelle diverse lingue europee, scopriamo che la spinta alla “relazione” fa da costante e che il bisogno dell’altro è necessario alla riuscita del termine stesso.

In italiano “pubblicità” deriva dall’aggettivo e sostantivo pubblico, che riguarda il popolo, la popolazione (…) Il sostantivo inglese advertising possiede una connotazione di tipo imprenditoriale e già persuasiva: deriva infatti dal verbo to advertise, dal latino ad-vertere e significa letteralmente “andare verso”.

La réclame nella lingua francese introduce la dimensione psicologica del termine, quella del richiamo alla memoria. (…); dal tedesco Werbung, dal verbo werben, pubblicizzare significa “attirare”, “corteggiare”. (Wikipedia; Neri, Veronica, Etica della comunicazione, 2014)

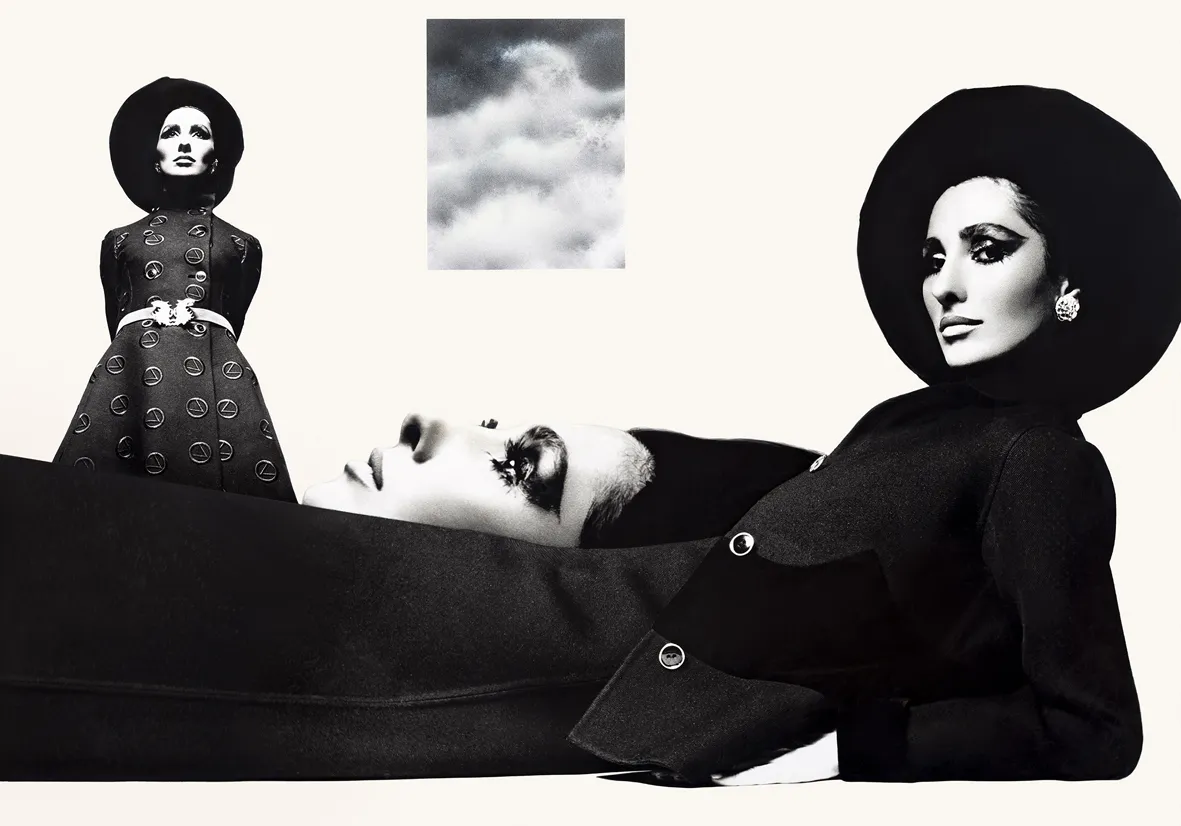

Giovanni Gastel, Krizia, 1984 © Archivio Giovanni Gastel

Possiamo dunque considerare la pubblicità come un atto di comunicazione rivolto alle persone, capace di evocare stupore, catturando l’attenzione; tramite ideale per la comprensione del messaggio trasmesso. Ma chi crea quel messaggio? E soprattutto, cosa contiene?

Compito affidato alle agenzie di marketing e comunicazione, la storia del messaggio pubblicitario è il soggetto della mostra alla Fondazione Magnani-Rocca: a partire dagli anni 50 e fino al nuovo secolo, più di trecento opere, tra manifesti, riviste, spot, fotografie, cinema, video, gadget pubblicitari in un percorso inedito, che attraversa mezzo secolo di trasformazioni dell’immaginario collettivo.

Perché se la pubblicità è per il pubblico, il pubblico è nella pubblicità e si evolve con essa.

Con uno sguardo filologico sulla storia della moda, la mostra racconta anche l’aspetto più fashion della comunicazione visiva: il cinema e la televisione ne diventano lo specchio, con spot storici e indimenticabili.

Oggi, in un’epoca in cui i messaggi scorrono veloci e senza lasciare troppe tracce nella memoria, l’esperienza di questa mostra ci ricorda che la pubblicità, prima di essere algoritmo, è stata sguardo, relazione, immaginazione condivisa.

Giovanni Gastel, 4 Colori Almeno!, fotografia realizzata per la copertina di “Donna”, marzo 1982 © Archivio Giovanni Gastel

Fermarsi davanti a un manifesto o a uno spot storico, significa ritrovare il punto d’incontro tra chi comunica e chi riceve. Guardare davvero una pubblicità è quindi anche un atto nostalgico, oltre che rivoluzionario, un gesto di attenzione verso ciò che ci unisce come pubblico e non solo come utenti.

Fino al 14 dicembre

Fondazione Magnani Rocca

Via Fondazione Magnani Rocca, 4, 43029 Mamiano PR